Der Schreibrausch und ich (3)

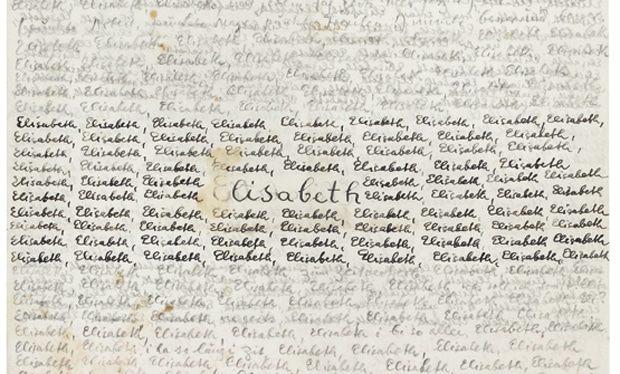

Wenn die Selbstsabotage den Mund hält.

Beim Hanteltraining bin ich ganz bei mir, denke scharf und schnell: in Szenen oder unsortierten Sätzen. Oft höre ich erste Dialoge zwischen Figuren. Ziemlich schnell weiss ich: daraus lässt sich etwas machen. Oft ist es auch einfach: nichts. Aber wenn, dann weiss ich: jetzt geht es los. Jetzt bin ich in der Zwischenzone. Jetzt trete ich über vom durchaus aufregenden Alltag mit seinen Auftragstexten, umzutopfenden Kakteen und sozialen Kontakten in den Rausch, wo alles möglich und alles erlaubt ist. Einzige Regel: Telefon im Flugmodus.

Höchstens zweimal im Monat gerate ich in diesen Zustand, davon hält er einmal überhaupt über mehrere Tage an. Für den wirklichen Rausch ist die Textsorte entscheidend. Nur wenn es um völlig freie Texte geht, wenn überhaupt nicht sicher ist, ob und wie er irgendwo vorkommen könnte. Bühne? Zeitung? Radio? Wenn eben das Schöpferische entscheidend ist, bin ich im Rausch.

Mehrheitlich schreibe ich aber Auftragstexte, weil ich damit mein Geld verdiene. Da veranstalte ich jedes Mal ein Theater, bis ich den Text abgebe. Dramatisch und raumgreifend bin ich zwar immer, wenn ich schreibe. Das sei mein radikal empfindsames Gemüt, sagt mein Arzt. Berauscht mache ich aber kein Theater. Dann bin ich mutig, angetrieben, alleine und produktiv. Dann schlägt die Freiheit nicht in Unsicherheit um, und nichts hält mich davon ab, ins Phantastischste hinein zu erfinden. Die Selbstsabotage hält den Mund und für drei Tage ist alles schön, hell und leicht. Ja, wenn alles schwebt, werde ich noch einmal ganz anders wach. Ich komme dann ganz ohne Uppers aus: kein Alkohol, Kaffee oder Grüntee. Um wach zu bleiben, esse ich Gemüse, Hühnchen, Früchte und gebe viel Geld für ayurvedische Tees im Reformhaus aus. Abends gehe ich vor Mitternacht ins Bett und schlafe acht Stunden. Ausser Rauchen. Das tu ich, so viel ich will und überall in der Wohnung. So. Und jetzt: Hanteltraining.