«Frou» oder «Pfrou»?

Schweizerdeutsche Dialektliteratur ist aktuell en vogue. Sie gründet in der Spoken-Word-Szene, die ein immer grösseres Publikum findet. Aber: Definiert sie sich in klarer Abgrenzung gegenüber der Hochsprache? Muss man sie sich erarbeiten? Und: Wie liest man sie eigentlich?

Aus dem aktuellen Literaturbetrieb der Deutschschweiz ist Dialektliteratur kaum mehr wegzudenken: Seit einem guten Jahrzehnt erfreuen sich Spoken-Word-Anlässe, in denen die literarische Dialektkonjunktur gründet, anhaltender Beliebtheit. Der Buchmarkt wartet mit CDs, gedruckten Dialektbüchern sowie E-Books mit Audiofiles auf, Dialektromane werden für den Schweizer Buchpreis nominiert und ausgezeichnet, und das 15köpfige mehrsprachige Autorenkollektiv «Bern ist überall» – ein Hauptplayer der aktuellen literarischen Dialektszene – tourt seit 2003 mit immer neuen Dialektprogrammen ungebrochen landauf, landab.

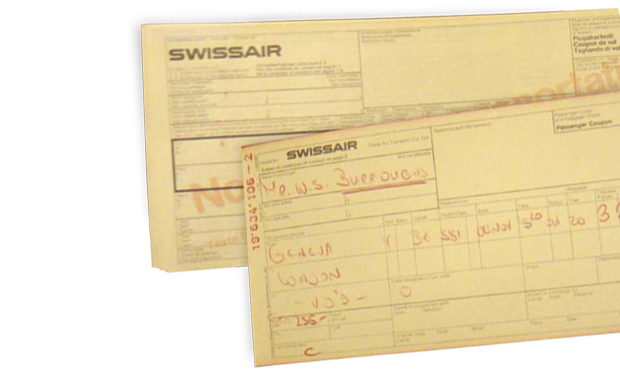

Die Deutschschweizer Mundartliteratur kennt verschiedene Konjunkturen. Eine erste setzte um 1900 mit Otto von Greyerz, Simon Gfeller, Carl Albert Loosli ein; eine zweite, die sogenannte Modern Mundart, fand im Kontext von 1968 statt, u.a. mit Mani Matter, Kurt Marti und Ernst Eggimann. Die dritte Welle, die aktuelle Spoken-Word-Bewegung, kam nach 2000 auf und hält bis heute an; ihre Entstehung ging mit dem Zusammenbruch nationaler Schweizer Mythen Ende der 1990er einher (die Verwicklung der Schweiz in die Nachgeschichte des Dritten Reiches; der Niedergang des Images der UBS; das Grounding der Swissair). Dass Mundart und Mundartliteratur als identitätsstiftende Sprache wahrgenommen werden, mit der man sich bewusst von Anderssprechenden abgrenzt, ist eine Haltung, die mundartliche Stossrichtungen in der Schweizer Literatur seit dem 18. Jahrhundert immer wieder angetrieben hat und die im Bildungswesen von konservativer Seite politisch bis heute geltend gemacht wird. Die aktuelle Dialektliteraturszene, die den Dialekt als Spielform und Varietät versteht, weist diese Haltung explizit zurück: «Nous ne considérons pas le dialecte comme un critère d’identité.»1

Aktuell sind insbesondere Guy Krneta (geb. 1964) und -Pedro Lenz (geb. 1965) führende Autoren der Schweizer Dialekt-literatur; sie sind zudem beide Gründungsmitglieder von «Bern ist überall». Guy Krneta, bekannt als Spoken-Word-Akteur und Autor von mannigfachen Dialektstücken, hat 2014 seinen Roman «Unger üs» veröffentlicht. Dieser erzählt die Geschichte einer Schweizer Familie, deren einzelne Mitglieder zwischen Schweizer Tradition und Moderne zerrissen sind. Im «Goalie bin ig» von Pedro Lenz geht es um einen Kleinkriminellen, der aus dem Knast entlassen wird und in der Gesellschaft Fuss zu fassen versucht. Zum enormen Erfolg dieses Romans – bislang das mit Abstand erfolgreichste Buch auf Schweizer Dialekt – hat auch die mit vielen Preisen ausgezeichnete Verfilmung von Sabine Boss (2014) beigetragen. Dialektromane allerdings sind äusserst selten, es gibt kaum eine Handvoll davon; auch «Der Goalie bin ig» und «Unger üs» waren ursprünglich nicht als -Romane konzipiert, sondern sind aus einzelnen Spoken-Word-Strängen hervorgegangen, die nach und nach zu einem Roman geformt wurden. Die aktuelle Deutschschweizer Dialekt-literatur (u.a. Stefanie Grob, Ariane von Graffenried, Gerhard -Meister, Ernst Burren, Beat Sterchi) gründet in der Spoken-Word-Szene. Die meisten Texte sind auf die Bühnenpräsentation hin geschrieben und fungieren damit als Sprechvorlage, d.h. -ihnen eignet wesentlich auch Partiturcharakter.

Wie schreibt man eigentlich Dialekt?

Die Schreibweise des Dialektes ist keineswegs in Stein gemeisselt. Zwar gibt es zu den Dialekten einzelne Regelwerke, aber im Gegensatz zum Duden sind diese kaum bekannt, so dass Leserinnen und Leser gar nicht merken können, wo die Autoren von welchen Regeln abweichen. Vielmehr obliegt es jedem einzelnen Schriftsteller, seine eigenen orthografischen Formen und Regeln zu erfinden – und sie auch wieder zu ändern.

So beschreibt Guy Krneta, wie er einzelne Wörter mit der Zeit auch wieder anders schreibt, etwa das Wort «Dienstag», das er zunächst, um möglichst nah an der ausgesprochenen Klanglichkeit zu bleiben, mit «Ts» und zwei «y» geschrieben hat: «Tsyyschti». Später habe er dann das «Ts» durch den schlankeren «Z»-Laut ersetzt und ein «y» gestrichen, um die Dehnung wieder etwas zurückzubinden: «Zyschti». Überhaupt habe er vor kurzem mit den Funktionstasten «suchen – ersetzen» seine aktuellen Texte auf Doppelvokale hin untersucht und bei den meisten aufgefundenen Stellen einen davon gestrichen; jedoch gäbe es Worte wie «aafa» (anfangen) oder «Maa» (Mann), die solcher Längen bedürften. Und für ihn steht es beispielsweise nicht zur Debatte, ein «st» zu schreiben, vielmehr schreibt er das «sch» aus: «Umschtäng» (Umstände), «vor-schteue» (vorstellen). «Ich möchte, dass man das ‹scht› im geschriebenen Text sieht, auch dann, wenn sich der Klang vom Hochdeutschen nicht unterscheidet.»

Theaterautor Krneta betont, dass er zu Beginn seines Schreibens «möglichst nah an der realen Sprechweise» bleiben wollte, «ich hatte Angst vor einer verniedlichten, sich anbiedernden Mundart und versuchte daher, die Härte und Prägnanz der Sprache zu betonen. Ich favorisiere bis heute den Gebrauch von kräftigen Konsonanten wie ‹t› und ‹p›, zum Beispiel bei ‹träje› (drehen) oder ‹Pruef› (Beruf).» Dementsprechend schreibt er etwa auch den männlichen Artikel «der» als «dr».

Pedro Lenz seinerseits schreibt diesen auch im Dialekttext als «der». Er orientiere sich in Zweifelsfällen, so Lenz, eher an der Standardsprache, um eine gewisse Lesefreundlichkeit zu gewährleisten. Dabei verweist er auf Mundartautoren wie -Martin Frank (geb. 1950) und Peter Schibler (geb. 1952), die sich beide in ihren Schreibweisen stark am Ausspracheklang orientieren und z.B. «Pfrou» (Frau) schreiben oder «ter» als bestimmten männlichen Artikel («Ter fögi isch e souhung», so der Erfolgstitel von Frank aus dem Jahr 1979). Solche Schreibweisen, die eng an die dialektale Aussprache geknüpft sind, erschweren das Lesen enorm, da sie einer raschen Erkennbarkeit des Schriftbildes im Wege stehen.

Auch stellt sich etwa bei Lenz die Frage, ob nachgestellte Pronomen – «hani» (habe ich) oder «hetermi» (hat er mich) – im Dialekt besser zusammen oder um der besseren Lesbarkeit willen besser auseinander geschrieben werden sollen. «Irgendwann definiere ich die entsprechenden Schreibweisen, aber das sind keine abgeschlossenen Prozesse», sagt er.

Sowohl Krneta als auch Lenz bekräftigen, dass die gewählte Orthografie im jeweils einzelnen Text zwar konsequent sein müsse, aber dass sie keineswegs eine unveränderbare Grösse darstelle und über die Jahre durchaus zu entwickeln sei. Zurzeit ist beiden an einer möglichst guten Lesbarkeit gelegen. «Ich bin nicht daran interessiert», sagt Pedro Lenz, «ein Modell durchzusetzen oder eine feste Grammatik zu entwickeln. Vielmehr suche ich Schreibweisen laufend neu anzupassen, nicht zuletzt aufgrund der Rückmeldungen der Leser.» Auch Krneta plädiert für Flexibilität: «Ich staune manchmal, wie sehr ich mich an bestimmte eigenwillige Schreibweisen gewöhne, auch wenn es für sie vielleicht gar keinen guten Grund gibt. Und irgendwann überzeugt mich dann die klanglich naheliegendere oder stärker an der Standardsprache orientierte Schreibweise.» Solche Flexibilität ist auch als eine spezifische, den Deutschschweizern eigene Sprachfähigkeit zu sehen, welche laut Pedro Lenz gemeinhin unterschätzt wird: «Im Gegensatz zu Deutschen beispielsweise haben wir eine ausgeprägte Empfänglichkeit, verschiedene Sprachformen zu erkennen und zu verstehen, da wir aufgrund der verschiedenen koexistierenden Dialekte von klein auf gewohnt sind, ständig Varianten zu hören.»

Entscheidungen für oder gegen bestimmte dialektale Schreibweisen sind also weder falsch noch richtig, da es für das dialektale Schriftbild keine verbindlichen Vorgaben gibt wie im Hochdeutschen. Wer in Mundart schreibt, macht es sich keineswegs einfacher, im Gegenteil: Dialekt in den Literatur-betrieb einzuführen und ihn im entsprechend regelfreien Raum jahrelang zu behaupten, ist viel wagemutiger und schwieriger, als es auf den ersten Blick scheinen mag.

Hochdeutsch und Dialekt in ein und demselben Text?

«Ich beginne bei jedem Text mit einem hochdeutschen Entwurf, erst danach schreibe ich Mundart. Nur ausnahmsweise notiere ich direkt etwas in Mundart, etwa wenn ich mündliche Zitate festhalte. Gemeinhin arbeite ich mich beim Schreiben Schritt für Schritt vom Hochdeutschen zum Dialekt vor.» – Guy Krneta präsentiert mit diesem Verfahren gleichsam eine Poetik der Abtrennung, die er als schrittweises Ablegen des Hochdeutschen zugunsten des Dialektes beschreibt. Dementsprechend erscheint der literarische Dialekt klar als eine Kunstsprache, die sich aus der Ablegung des Hochdeutschen herausschält. Auch gemäss Pedro Lenz ist Dialektliteratur «in jedem Fall als Improvisation, als Neuschöpfung und als Kunstsprache zu verstehen», wenngleich er selbst im Unterschied zu Krneta keine standardsprachlichen Entwürfe macht, sondern seine Texte -direkt auf Dialekt verfasst.

Dialektautoren aus Österreich oder Deutschland – wie Franz Xaver Kroetz oder Peter Turrini – verwenden Dialektwörter und -formulierungen innerhalb hochdeutscher Texte, zwischen entsprechenden dialektalen und nichtdialektalen Passagen gibt es gleichsam fliessende Übergänge. Schweizerdeutsche Texte jedoch weisen solche Mischformen nur selten auf, Krneta und Lenz praktizieren sie gar nicht. Krneta beschreibt eine solche gleichzeitige Praxis von Dialekt und Hochdeutsch in ein und demselben Text als aporetischen Sehnsuchtsort: «Ich -würde das sehr gerne machen, aber leider ist es schwierig, wenn nicht unmöglich. Fliessende Übergänge zwischen Dialekt und Hochdeutsch lassen sich kaum bewerkstelligen, es geht nicht, aber es wäre etwas sehr Schönes.» Pedro Lenz seinerseits winkt ebenfalls ab bei der Frage der Vermischung, er habe Schwierigkeiten bei dieser Vorstellung und gemischte Gefühle beim -Lesen von Schweizer Texten, die hybride Formen von Dialekt und Hochdeutsch präsentierten.

Zwar gibt es Beispiele entsprechender Hybridformen wie etwa Silvia Tschuis Roman «Jakobs Ross» (2014), in dem einzelne Dialektwendungen in den hochsprachlichen Text einmontiert werden: «Der Jakob wunderet sich dann amigs am nächsten Tag, wieso die Rösser so bös miteinander sind.» Dabei handelt es sich aber nicht um literarisierte Mündlichkeit, sondern vielmehr um ein Verfahren, das gezielt auf Sprachpointen aus ist, indem die Reibung von Hochdeutsch und Dialekt Komik erzeugt. Dar-über hinaus scheint kaum poetischer Mehrwert auf.

Dialekt lesen

In der Schweiz wird oft und gern über den Dialekt debattiert, bildungspolitisch wird er immer wieder propagiert, in den Medien kehren Mundartwellen regelmässig wieder, jedoch ohne den öffentlichen Schriftbereich zu tangieren. Tatsächlich gibt es kaum Tradition im Umgang mit Dialektschreiben und Dialektlesen; die Jugend hat dieses Vakuum für sich entdeckt, indem sie Dialekt seit einiger Zeit in Kurznachrichten und sozialen Medien verwendet – und sich dabei genau die Tatsache zunutze macht, dass die Schreibweisen nicht normiert und dementsprechend für alles Experimentelle offen sind.

Darüber hinaus jedoch begegnet man im Alltag keinen -Dialekttexten – abgesehen vielleicht von einer seltenen kurzen Dialektkolumne in einer Zeitung. Faktisch also stellt die neue Dialektliteratur vor allem auch die Leserinnen und Leser selbst vor grosse neue Herausforderungen. Denn das Eigentümliche beim Lesen eines Dialektromans liegt darin, dass Intim- und Fremderfahrung aufeinanderprallen: Die Schrift erscheint fremd, man erkennt beim Lesen auf den ersten Blick kaum die Wörter, sondern wird zurückgeworfen auf das langsame buchstabierende Lesen, bei dem sich jedes Wort zu einem Klang formt, dessen Bedeutung man schliesslich erkennt. Man muss also die Sinnlichkeit des Klangs nachstellen, um zu verstehen.

Man könnte auch sagen: Beim Lesenlernen in der Schule wird das Körperliche aus der Sprache vertrieben. Das merkt man daran, dass das eingeschliffene Standarddeutschlesen ein rein kognitiver Vorgang ist. Lesen wir jedoch Dialekt, so ziehen wir die Spur des Akustischen nach, die die Schrift in sich trägt, und gewinnen damit ein Stück dieser Körperlichkeit wieder zurück. Dieser Vorgang lässt sich allenfalls überspringen, indem man ungewohnte schriftliche Ausdrücke wie «Auti» oder «Änkuching» auswendig lernt und also gleichsam direkt übersetzt: Alte, Enkelkinder. Wenn man so verfährt, kann man die Vertreibung des Körperlichen aus der Sprache bewusst vollziehen und sich dabei selbst beobachten. Oder aber man gibt sich dem eigens produzierten Klang hin und erfreut sich an der fremd erscheinenden Schrift, die eine zu entdeckende intime Bedeutung der Dialektsprache bereithält. Das funktioniert auch dann, wenn es sich nicht um den eigenen Dialekt handelt. «Unger üs» und «Der Goalie bin ig» eignen sich dafür besonders gut – nicht zuletzt deshalb, weil der Berner Dialekt hier nicht nur Gemütlichkeit bereithält, sondern weil aus den weichen Umlautklängen auch Risse, Kälte und Abgründe aufscheinen, etwa wenn von Toden, Heimatlosigkeiten und Beziehungslosigkeiten die Rede ist.

Literarisches Sprachlabor

Aktuell hat Mehrsprachigkeit im Zuge von Globalisierung und Migration sowie mit dem Aufstieg des Englischen als internationale Kommunikations- und Wirtschaftssprache auch in der Literatur Konjunktur; immer mehr Schriftstellerinnen und Schriftsteller publizieren Bücher, in denen sie mit ihrer Zweisprachigkeit experimentieren (z.B. Yoko Tawada, Ann Cotten, Maja Haderlap, Zé do Rock, Arno Camenisch). Das Konzept -homogener Nationalsprachen mit klar definierten Regeln und festen Zuständigkeitsbereichen ist damit ebenso fragwürdig geworden wie die Vorstellung einer eindeutigen und unwiderruflichen Zugehörigkeit zu einer einzigen Muttersprache. Gerade Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind hier innovativ tätig, indem sie neue entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten von Sprache und Schrift erproben.

1Pedro Lenz, zitiert nach: Ode poétique au dialecte bernois. In: Le Temps, 3.3.2007.