Die Musik hat das letzte Wort

Musik ist lauter als der Text; nicht nur deshalb dominiert sie in Oper und Musiktheater das gesprochene und gesungene Wort. Das Libretto als Büchlein der Musik muss sich aber nicht zum Narren oder zur ancilla musicae, zur Magd der Musik, machen.

Am Anfang ist nicht das Wort, sondern der Schrei des hilflosen Neugeborenen, und am Ende oder doch am Ende des Tages gehört das letzte Wort der Musik. Niemand hat mir abendfüllend solche Apotheosen (der Condition humaine) in den Feierabend gesetzt wie Verdi oder Wagner, und selbst Friedrich Nietzsche, ein Wort(denk)mächtiger par excellence, sagte: «Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.» Sprache allein ist also ein Irrgarten, dazu immer wieder Mittel und Agens der Verstimmung und Diskreditierung einer in sich selbst zerstrittenen Spezies, die am Ende des Tages immer auch am Ende ihres Lateins ist, so dass nur mehr die Musik übernehmen kann. Die Musik eben, die im grandiosesten Fall den Fall Homo (non) sapiens jenseits aller Gebete ins Gebet, in einen Hauch von Katharsis und Bewältigung nimmt und sich jenseits aller Worte nicht übernimmt, weil sie wenn schon nicht aus der Seele, wenigstens aus der Kehle dringt, als Steigerung von Sprache und Klang.

Das Wort dagegen, das noch so apodiktische, geht unter im Klangbad, wird geklärt. Natürlich ist es der fromme Wunsch, das Wort möge schon im Anfang bzw. a priori diese Spezies klären, erklären und bewältigen lassen. Aber diese Spezies und ihre Umstände sind so prekär, dass auch ihre Sprache(n) nur mehr ein Abklatsch, ein Vexierbild dieser…, ja genau, hier fehlt schon das Wort: Der Duden nennt kein allgemeines Hauptwort zum Adjektiv prekär; Prekarität zielt einschränkend auf prekäre Arbeitsverhältnisse (zu adressieren wären aber die Lebensverhältnisse insgesamt) und das Prekariat gleich an der Sache vorbei auf die Gruppe(n) der Marginalisierten. Das Prekäre verfolgt diese Spezies und ihre Welt so sehr, dass es kaum wirklich im Nomen, im Nominativ, im Nominalen greifbar, bewältigbar wird.

Ein Tier der doppelten Versäuberung

Entsprechend kann das prekäre Wesen Homo (non) sapiens auch am Wort, an seiner Sprachfähigkeit kaum genesen; derlei gereicht vielmehr nur zum Abklatsch der Verstrickungen, des Diskreditiven nach der sarkastischen Apostrophierung: Der Mensch ist das einzige Tier, wo vorne und hinten Scheisse rauskommen kann, vorne in Form der Scheissmentalität(en). Und ist die Sprache noch so rein, glasklar, luzide, es sind dann immer noch die disparaten Mentalitäten, die sie versäubern, vereinnahmen, so heillos versäubern, dass nachgerade Religion als derselbe Abklatsch nicht mehr helfen oder intervenieren kann, wie die Wirkungsgeschichte der Religionsideologien, ja von Ideologien schlechthin penetrant und prekär (sic!) genug beweist…

Derlei versäuberte Sprache fliesst dann als windiges Libretto gleichsam über in Musik bzw. Musik fliesst gebeutelten, kontaminierten Handelnden als eine Art Kläranlage zu, welche einen Rest an Katharsis leistet. Wobei man vice versa sogleich einräumen müsste, dass auch aus Musik Sprache wie neu zu sich kommen, aus sich heraustreten kann. Befeuern lässt sich das eine im anderen und aus dem anderen, wobei dann im Theater bis zum Lichtspieltheater doch im Anfang das Wort, das Libretto oder das Drehbuch war, dem als Krönung die Vertonung oder als Beilage (bis Beigemüse) die Tonspur/Filmmusik folgt.

Von Vögeln, die nicht singen können

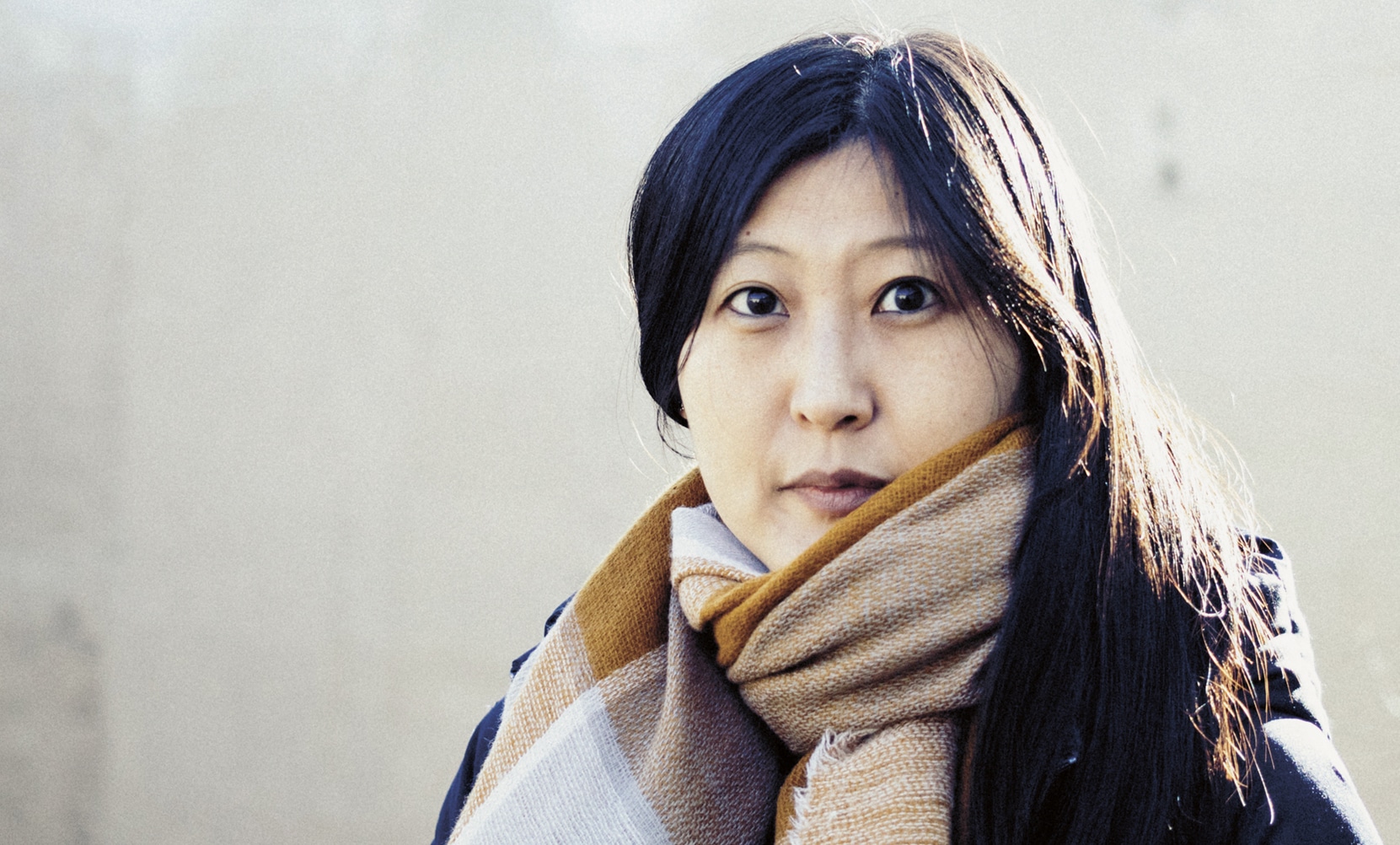

Melinda Nadj Abonji sagt im aktuellen «Literarischen Monat»: «Ja, man kann wohl sagen, dass die Musik für mich unbelasteter ist.» Ich stimme ihr zu und möchte gar von einer als Kulturkritik anzubringenden Belastetheit und Versäuberung cerebral-linguistischer menschlicher Verständigung und Verrichtungen sprechen, welche in Musik zu einer Entlastung und Entspannung führen kann, was wiederum just auch die Geistesreligionen mit ihrem «Wort Gottes» nicht leisteten; mit Shiva tanzte immerhin mal einer der Götter, aber sang er denn auch noch dazu?

«Wenn sich Vögel wie Götter fühlen, dann singen sie», sagte Gerold Amann 2014 anlässlich der Neufassung seiner Oper «Die Vögel» (nach Aristophanes). Religionsgeschichtlich bzw. reziprok wäre dann zu bemängeln, dass just die Götter jene Vögel waren, die das Singen kaum je intus bzw. drauf hatten. Wo bitte singen die Götter? – Bei Wagner natürlich! Ja, Matthäi am Letzten vor dem Hintergrund der «Götterdämmerung», im Schwanengesang dem Schwanenritter, Retter und Erlöser Lohengrin folgend, der bereits unverrichteter Dinge abziehen musste…

Die Seele ruft nach Begeisterung

Natürlich sind die Grenzen von Sprache und Musik fliessend: Sprechen, Sprechgesang, Gesang! Der Gesang ist jene Musik, die das Wort immer noch mitführt, inhärent hat, auch wenn das Wort aus dem Buch gefallen und zum Libretto, zum Büchlein zerbrochen ist bzw. erscheint. Das Büchlein ist nicht immer in exzellenter Form, oft nur ein pomadig-pummeliges Machwerk, ein Vorwand für den schön(er)en Klang. Manchmal aber kann auch so ein Libretto bzw. Büchlein so sehr ein Bäuchlein und mit sich im Schwange sein, dass die Musik darob überschwänglich gerät, gelingt, begeistert. Begeistert? Musik müsste doch als angebliche Sphäre des Emotionalen vorab beseelen! Wer aber will schon beseelen, wenn er auch noch begeistern kann… Seele im Überschwang ist vor Hysterie nicht gefeit, so dass just das Libretto, das Büchlein, der Musik jenes Bäuchlein zeigen oder machen kann, was die Seele über die eigenen Abgründe in die Begeisterung reisst.

Musik als Steigerungsform der Sprache

Musik ist eine Steigerungsform der Sprache, eine Übersprache jenseits konkreter Kenntnisse dieser oder jener Sprache, die im Subtext (als Libretto) mitlaufen kann. Ein Libretto muss gegebenenfalls übersetzt werden, die Musik trägt ihre Übersetzung mittels Instrumentierung souverän genug bereits in sich selbst. In der Oper hat die Musik so sehr den Primat übernommen, dass sie zuweilen gar das Rezitativ rausgeworfen hat. In moderneren Werken aber konnte sie sich auch wieder zurücknehmen: etwa im Sprechgesang (neben dem Gesang) bei Arnold Schönberg («Moses und Aaron») oder in der «Dreigroschenoper» von Weill/Brecht. Oder Brecht/Weill? Solche Egalité im Theater ist eher die Ausnahme. Sogar der «Rosenkavalier» wird primär dem Tondichter Richard Strauss und erst sekundär auch dem Dichter und Librettisten Hugo von Hofmannsthal zugeschrieben.

In der Oper greifen die Tondichter auch vermehrt gleich selbst zum Wort und versuchen sich als Dichter bzw. Librettisten ihrer selbst. Nicht so in der Operette oder im Musical, wo das Wort immer wieder a cappella in reinen Dialogszenen freien Auslauf erhält, ja im Musical kommen auf einen Komponisten oftmals gleich zwei Wortschmiede, einer für die Songtexte und einer für die Dialoge. Da hielt sich selbst der Walzerkönig Johann Strauss Sohn, der gar nicht tanzen konnte (weil er immerzu dirigieren musste!), so fern vom Wort, dass ihm oft genug hanebüchen schwache Libretti untergekommen sind.

Donizetti verdutzt seine Dutzendlibrettisten

Der leichten Muse fiel die Arbeitsteilung von Wort und Musik immer sehr leicht, während in der Opera seria die Personalunion von Wort und Musik diverse Komponisten als Librettisten ihrer selbst in Versuchung führte und (vor)schnell an die Grenzen ihrer (Kon)genialität brachte… Aus keinem grossen Komponisten entpuppte sich jemals auch noch ein grosser eigenständiger Literat über sein angestammtes musikalisches Genre hinaus.

Am Ende seiner (nicht ganz nur) Dutzenden Dutzendopern mit diversen Dutzendlibrettisten verdutzte Gaëtano Donizetti noch völlig: Er schrieb nun das Libretto zu «Don Pasquale» gleich selbst und landete im Doppelstreich einen Welterfolg, neben seiner fremdgetexteten höchst tragischen Luisa (di Lammermoor) ein Louis d’Or auch noch der verbalen Humoreske.

Victor Hugo als Opernmuse wider Willen

Giuseppe Verdi, kein Wort Deutsch, aber viermal Schiller vertont und überdies dreimal Shakespeare und zweimal Victor Hugo. Mit «Ernani» nach Hugo blüht der junge Verdi grandios auf, und Hugo ärgert sich ungemein, dass ihm da einer die (musikalische) Show stehlen will. Zur Strafe musste er sich dann auch noch den «Rigoletto» gefallen lassen. Verdi hatte ein enormes Interesse an Literatur und rang mit seinen Librettisten so sehr, dass oftmals die halbe Textmiete bzw. -mitra, das halbe Libretto also von ihm selbst stammte. Erfolgreichen Wortdramatikern liefen im 19. Jahrhundert die Komponisten hinterher und wollten gleich vertonen, und bei der «Kameliendame» war Verdi mit seiner «Traviata» noch fast schneller als Alexandre Dumas selbst mit dem Schauspiel nach seinem Roman.

Eine Koexistenz, nämlich dass Schauspiel und Oper desselben Stoffes bis heute im Repertoire überlebt hätten, ist sehr selten, etwa bei «Othello» von Shakespeare und «Otello» von Verdi und Librettist Arrigo Boito, dessen eigene «Mefistofele»-Vertonung immerhin eine starke Fussnote zu Goethes «Faust» ist und Charles Gounods «Margarethe» eine noch bedeutendere. Und diese Franzosen lieben Gounods «Roméo et Juliette» mindestens so sehr wie das Original von Shakespeare.

Stabreim-Schubkraft bringt Musik auf Hochtouren

Was Shakespeare, den Dichter, von Tondichtern wie Gounod oder Wagner unterscheidet, ist einerseits die Wortvollmacht ganz und gar beim Dichter und andererseits der (Bühnen)himmel voller Geigen wider das Vergeigen so mancher mittelmässiger Librettisten. Richard Wagner musste a priori klar sein, dass nur einer sein Librettist sein konnte: er selbst. Jenseits der Musik locken Wagners Libretti als Wortdramen allerdings nicht einmal Wagnerianer ins Theater, ja Wagner muss, anders als Verdi, vielleicht auch aus seinem drögen Sächsisch weit über die Sprache hinaus in die Musik entfliehen, sein Wille zur Musik unterminiert noch den Willen zur Philosophie, zur Weltanschauung. Und all den Verseschmieden mit ihren Endreimen setzt Wagner die Alliteration (Stabreim) entgegen, gibt also seiner Bühnenlibrettosprache vom Anlaut seiner Worte vorneweg eine Schubkraft, welche umso monumentaler auch diese seine Musik auf Hochtouren bringt. – Da textet Wagner grandios: «Wie dir die Stirn so offen steht…» (Sieglinde in der «Walküre» zu Siegmund), nur um dann umso mehr über das deskriptive Überbein zu stolpern: «…der Adern Geäst in den Schläfen sich schlingt.» Welch ein Einstieg, aber dieser Nachsatz, dieses Nachsetzen, Entsetzen: Schwamm drüber! Musik drüber!

Auch der Italiener Ruggero Leoncavallo schreibt sich den eigenen Text zur Musik und überlebt nicht etwa doppelt, sondern gerade mal halb bzw. mit einer halben Oper, der Kurzoper «I Pagliacci». Desgleichen meistert Gian-Carlo Menotti Text und Ton und ist umso bizarrer mit seinen Opern meist nicht abendfüllend. Mehr noch im Volk der Dichter und Denker wollen die Tondichter als ihre eigenen Librettisten doppelt Dichter sein, neben Wagner schon Albert Lortzing und später Hans Pfitzner, Paul Hindemith oder Carl Orff. Sie sind nicht nur nicht in die Literaturgeschichte eingegangen, sondern werden auch mitsamt Musik kaum noch gespielt (Orffs «Carmina burana» als Ausnahme und eher Oratorium denn Oper).

Hindemith war nachgerade ein Säulenheiliger der Atonalität, die er dann just im Meisterwerk ziemlich atavistisch an ein mittelalterliches Drama «Mathis (Grünewald) der Maler» verschenkte. Fürs grosse Publikum erwies sich die Atonalität als ästhetische Sackgasse, aus der auch kein Text mehr herausführen sollte, oder hielt etwa Librettistin Ingeborg Bachmann ihren Verehrer Hans Werner Henze selbst als moderaten Neutöner nachhaltig im Geschäft und beide im gängigen Theaterrepertoire?

Musik und Sprache: Ein Antagonismus!

Immer sind die Tondichter den Dichtern nachgelaufen, nie umgekehrt, und anders als Victor Hugo konnte sich Heinrich von Kleist auch nicht mehr gegen die «Penthesilea» von Othmar Schoeck wehren – ebensowenig Dostojewski gegen Heinrich Sutermeisters «Raskolnikow» oder Tschechow gegen Rudolf Kelterborns «Kirschgarten», um auch noch ein paar verspätete Schweizer im Reich der Oper zu erwähnen.

Der Antagonismus von Musik und Sprache gebietet sich meines Erachtens demiurgisch schon deshalb, weil zwei potentielle Genies, die ihr Bestes geben, mehr (Relief)energie und Performance erreichen, als wenn gerade mal einer zweimal sein Bestes zu geben versucht. Zwei Köpfe entfachen mehr Feuer, zumal zwei Feuerköpfe.

Die Parität von Musik und Sprache ist in der Oper eh kaum gegeben, weil jene diese übertönt, bis zur Unverständlichkeit zudeckt. Musik ist gewöhnlich lauter als das Wort, wobei Intention und Agens natürlich schon sind, dass Musik gerade auch das Wort im doppelten Wortsinn lauter macht, also auch die Lauterkeit ins Forte stellt und jenseits der mentalen Verstrickungen, Versäuberungen Katharsis im Part und Widerpart bzw. kraft des Wortes gewinnt.

Jenseits der Musik das Manifest

Melinda Nadj Abonji apostrophiert die Sprache als konservatives Medium, dem dann die ungebundenere Musik auf irgendwelche neue, ungewöhnlichere Sprünge helfen sollte. Aber ist denn die Tonalität der Musik (Instrumente samt Gesangsstimme) nicht ebenso ein ziemlich begrenztes, relativ hermetisches geschlossenes System wie Alphabet samt Syntax, Grammatik und Co.? Die Musik mag sich kultur- bzw. kunstästhetisch radikaler in Frage gestellt und eben bis zur Atonalität aufgelöst gar auf den Kopf gestellt haben, ohne dass sie dadurch auch die Welt selbst vom Kopf auf die Füsse gestellt hätte, wie das in diesem Karl-Marx-Gedenkjahr 2018 da oder dort angeklungen, angemahnt worden sein mag: Man müsse Hegel vom Kopf auf die Füsse stellen, apostrophierte Marx bekanntlich, … und darüber hinaus selbstredend auch die Welt entsprechend in den Senkel. Als Atonalität hat die Musik keineswegs zu einer Verstärkung des eigenen (Musik-)Theaters geführt, geschweige denn, dass sie dergestalt die Welt erobert und besonders emanzipativ bespielt hätte.

Das Kommunistische Manifest bzw. heute ein neues Manifest der offenen Weltgesellschaft, des Global Village wider die Autokratien und Oligarchien und Plutokratien und Reduits (der Putin, Erdogan, Trump, Orban, SVP und Co.) muss nicht gesungen werden, auch nicht die Deklaration der Menschenrechte, selbst Schillers «Ode an die Freude» käme ohne Beethoven ganz gut und souverän (her)aus. Es gibt Dinge, die zu sagen so wichtig ist, dass just auch alle Musik, ganz zu schweigen von aller Musikberieselung, davor zurücktreten und in Generalpause verstummen muss. Auch am musikalischen Wesen wird die Welt nicht genesen.

Nicht versungen und vertan – Luther!

Jesus von Nazareth hat die Bergpredigt nicht gesungen und nicht mal zur Tempelreinigung eine Stretta ausgepackt. Recht hatte er! Luther lässt singen, doch die Predigt wird auch bei ihm nicht versungen und vertan! Aber Luther, das ist über den wortschöpferischen Kraftakt der Bibelübersetzung hinaus ein soziologisch-emanzipatorisch köstlich-ergötzliches Dessert und Schaulaufen, wie er da mit seinen Chorälen die ganze Gemeinde zum Singen bringt und er selbst in Personalunion als Dichter und Tondichter zu seinen Versen einen eigenen Ton anzuschlagen weiss. «Vom Himmel hoch, da komm ich her»: Martin Luther beschenkt seine leiblichen Kinder mit einem Lied, wie es kein Tondichter-Dichter-Vater über die eigene Familienstube hinaus archetypischer, ingeniöser geschafft (und geschaffen) hat! «Ein feste Burg ist unser Gott»: Wort Gottes hin oder her, Luthers Melodie fordert einen Olymp an Komponisten zur Weiterverarbeitung heraus: Bach, Händel, Mendelssohn, Wagner (im Kaisermarsch), Meyerbeer, Offenbach (als Humoreske, versteht sich!), Richard Strauss, Reger… Nun ja, der Choral ist gewiss eine kirchengeschichtlich äusserst bemerkenswerte Innovation, für die Musikgeschichte und zumal den Musentempel indes nicht halb so aufregend und brauchbar, und wirklich singen gelernt haben die Volkschöre ja erst etwa mit dem völlig weltlichen Jägerchor aus Carl Maria von Webers «Freischütz».

Heisser One-Evening-Stand – die Oper

Aber die Spannkraft und also der Dualismus von Wort und Klang sollte uns umso mehr erhalten bleiben und zur doppelten Kraftquelle werden. Sven Regener beharrt im aktuellen «Literarischen Monat» darauf, dass Songschreiber Lyriker seien, und bestätigt die angelsächsische Zuordnung mit «Lyrics». Auch ihm mag ich nicht widersprechen, sondern erweitere seinen Anspruch auf jenen Antagonismus der Bühne, wo dann eben doch reichlich antagonistisch «Lyrics» bzw. Libretti/Librettisten auf die geborenen Dramatiker der Tondichtkunst treffen, denn das Theater ist die Heimstätte des Dramas, dem als gewisses Etwas oder auch nur als Ritardando der Sorgfalt oder als Korrektiv dann durchaus auch Lyrik innewohnen darf.

Dergestalt wären Musik und Sprache weniger untrennbar und symbiotisch miteinander verbunden, sondern sie entzündeten sich vielmehr im Part und Widerpart aneinander. Weniger «gleich und gleich gesellt sich gern» als vielmehr «les extrêmes se touchent». Gleich und gleich ergibt zweifellos die bessere, konstantere Paarung und zumal Ehegemeinschaft, während die Extreme sich oft früher als später nicht weniger ungestüm auch wieder abstossen können (und als Ehegemeinschaft finalmente eher scheitern). Aber so ein Theaterabend bzw. eine Oper ist ja keine Langzeitbeziehung, sondern ein One-Evening-Stand, der aufregender in der antagonistischen Spannkraft von Charakteren und Schicksalen ablaufen soll, wenn nicht überhaupt erst funktionieren und anregend genug unterhalten kann…

2:1 für die Wortakrokaten

Im Mehrspartentheater kann das Wort allein nicht gewinnen, steht es immer schon 1:2 im Wettstreit Schauspiel versus Oper und Operette, wenn nicht gar 1:4 versus Oper, Operette, Ballett und Musical. Im Musical allerdings kann es dann plötzlich wieder 2:1 fürs Wort heissen, wenn dem Komponisten mit dem Songtexter und dem Dialogschreiber gleich zwei Wortakrobaten gegenüberstehen. Hier können Wort und Musikton eine neuartige Parität ausspielen, die jedoch als Dualität bis Antagonismus im zugespitzten Dialog weit mehr Reibungsfläche und Zündstoff hervorrufen sollen, als dass sich hier Wort und Musik besonders harmonisch und auch noch untrennbar aneinanderschmiegen, ineinander siegen, nein, versiegen sollten…

Ich sehe aber noch grundsätzlicher einen Antagonismus von Wort und Musik. Männiglich spricht das Wort eher dem Intellekt und die Musik dem Emotionalen zu: Pamphlet versus Trauermusik etwa. Der aufklärerische Impetus gehört deshalb schon eher ins primäre Wort- bzw. Schauspiel, während die schauerliche Nacherzählung, das erschütternde Fait accompli in Musik herausgeschrie(be)n und ausgeweint bis ausgeweidet wird.

Ein Wesen voller Unwesen

Da ist die griechische Tragödie, sehr wortlastig, aber bereits mit einem Chor. Und in deren Nervenzentrum lässt Sophokles den «Antigone»-Chor sagen: «Vieles ist ungeheuerlich. Aber nichts ist ungeheurer als der Mensch…» Welch ein Ecce Homo als Grundfrage der menschlichen Existenz: Warum muss just der Mensch so ungeheuerlich und gar sich selbst als Ungeheuer (alias homini lupus) erscheinen, wenn doch just dieses Wesen als Krone der Schöpfung beispiellos entspannt wie ein Spaziergänger souverän von dannen ziehen sollte?

Fast zweitausend Jahre nach Sophokles und Co. beginnt in der Oper das Drama zu singen, und es ist eigentlich immer noch dieselbe Tragödie einer notorisch erschütternd zu bilanzierenden, zerstrittenen Spezies, deren Ton nunmehr über Sophokles hinaus in der Oper stringenter, drängender, dringender geworden ist. Und anders als bei Sophokles und Co., wo auf drei Tragödien als Dessert eine Komödie folgte, schreibt im Zenit der italienischen Oper Verdi bis fast am Schluss («Falstaff») eine Tragödie nach der anderen, und beim deutschen Antagonisten Wagner folgt über die monumentale «Ring des Nibelungen»-Weltkritik hinaus am Schluss gar die Verwerfung mittels Götterdämmerung und Weltunterganges.

Theatermuse als Pietà des Welt(miss)geschehens

Das Musiktheater der Neuzeit ist die erschütternde Antwort auf das Drama der Antike, und die Rezeption der Welt und ihres (Miss-)Geschehens als Tragödie ist 2000 Jahre später in der Opera seria nicht weniger bestürzend. Auch deshalb müssen Wort und Musik in ungebrochenster Kraft und darüber hinaus als aufrüttelnde Parts und Widerparts (Antagonismen) erhalten und ertüchtigt werden. Dabei wäre auch eine Zweiteilung oder Aufgabenteilung der Medien Worttheater/Dichter und Musiktheater/Tondichter von Nutzen: Das Schauspiel wäre eher das präventive Vorspiel, die aufklärerische Potenz vor dem real existierenden Leben, und die Oper als (nach wie vor) Gipfel des Musiktheaters ist die Sängerin bzw. Pietà-Bewahrerin dessen, was an signifikanten Einzel- und Kollektivschicksalen nicht bewältigt werden konnte in dieser Spezies.

Wenn die Dichter wieder einmal zu schwach waren (und wann waren sie es nicht?), die Welt vor Verblendungen zu bewahren, folgten ihnen die Tondichter, um die aus den Fugen geratene Welt bestürzt zu wiegen. Die Dichter hatten dann wohlweislich nichts mehr zu sagen; ihr Buch, zum Libretto zerzaust, ging mehr oder weniger im Klangbad unter.

Auch Bach macht nicht religiös(er)

Einmal wollte Goethe eine Fortsetzung der «Zauberflöte» schreiben, wobei nicht anzunehmen ist, dass Mozart ihn selbst zum Tondichter beflügelt oder erhoben hätte, sondern Goethe wollte die Musik auf die Wortebene zurücknehmen und die Fortsetzung als Librettist und Wortdichter initiieren. Auch dazu ist es nicht gekommen, und Mozart war bald tot. Nicht mal er konnte aus dem Dichter par excellence, Goethe, auch noch einen Tondichter zaubern bzw. zauberflöten.

Von der Pietà der grossen Oper, die sich aus der antiken Tragödie speist, noch ein kleiner Seitensprung zu Johann Sebastian Bach und den pietistisch frömmelnden Libretti seiner Kantaten. Bach kannte für seinen Kirchendienst nichts anderes als diese bibelverbrämte Rhetorik aus dem bigotten Zeitgeist heraus. Diese pietistischen Texte sind unglaublich verstaubt und aus einer völlig anderen, entschwundenen Zeit. Die Musik von Bach ist sehr viel zeitloser, sie kann brillant für sich selbst stehen, aber sie rettet diese Texte in keiner Art und Weise in eine aufgeklärte Moderne und Gegenwart hinüber. Umgekehrt macht Bachs penetrant religiös intendierte Musik keineswegs «bekehrt» und einen Freigeist wie den Schreibenden auch kein Jota religiöser.

Nietzsche fehlt und verfehlt Wagner

Zurück zu Nietzsche: So wie dem alten Verdi noch das eine Generation jüngere Librettowunder Arrigo Boito zuwuchs (für «Otello» und «Falstaff»), wäre bei Wagner der ebenfalls um eine Generation jüngere, zeitweilige Hausfreund Friedrich Nietzsche als Wundertexter auf der Hand gelegen. Wie Boito komponierte auch Nietzsche oder er versuchte es wenigstens. Während Boito allein und mit Verdi doppelt reüssierte, scheiterte Nietzsche nicht nur an Wagner, sondern konnte auch als aufführungsunreifer Komponist nicht auf eigenen Füssen stehen, was seine spätere Gegnerschaft und Hass(liebe) zu Wagner kaum geringer machte.

«Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum», sprach also Nietzsche, nachgerade er, der selbst als Tondichter scheiterte, fehlte… und umso trauriger, ja fataler und prekärer (sic!) darüber hinaus auch als Dichter und Denker einiges verfehlte. Nicht unbedingt in seiner «Parsifal»-Kritik, aber umso mehr in seinen Phantasmagorien vom Übermenschen verfehlte er just Wagner umso mehr: Der Übermenschpriapismus Nietzsches und zumal sein Herrenmenschenepigonismus der Nationalsozialisten hat sehr wenig bis nichts zu tun mit der heroischen Geste, welche Wagners Figuren bzw. Menschenbild innewohnt; wiewohl auch ein Übermass, wächst der Mensch bei Wagner im Widerstreit der Welt- und Wirkkräfte zweifellos immer wieder über sich hinaus (psychosomatisch bzw. gesanglich in Nonplusultraausdrucksleistungen!), aber fern einer bei Nietzsche und seinen Epigonen mit Händen zu greifenden Hybris, welche in Wagners Dramaturgie und Welt- und Menschenanschauung nicht in die Suprematie der Anmassung, sondern nachgerade konstitutiv in den Untergang und die Überwindung des Helden und bis in die Götterdämmerung führt. Die Suprematie von Nietzsche und Co. – nirgends hat sie so wenig Bestand und wird so ingeniös durchschaut wie bei Wagner!

Dichter und Denker und Tondichter

«Wagner hätte sich sofort mit Hitler angelegt», meinte Wagner-Exeget Peter Wapnewski. Na ja, wohl nicht «sofort»; er hätte sich zweifellos schmeicheln lassen, letztlich hätte er sich aber unbeirrt auf die Seite seiner Figuren und damit gegen die haltlose Suprematie der wie auch immer, sicher jedoch unkünstlerisch gestalteten Hybris von Nietzsche und Co. gestellt.

Die Musik hat das letzte Wort. Und wenn ihr Buch auch nur ein Libretto, ein Büchlein, ist, so muss sich selbiges gleichwohl nicht zum Narren, zur ancilla musicae (Magd der Musik) machen, genauso wie eine Philosophie, die etwas taugt, nicht als ancilla theologiae (Magd der Theologie), sondern nur mehr als Antagonismus, Widerspruch dazu taugt. Und ist die Rede von den Dichtern und Denkern, so kommt als Hattrick nicht der Beter dazu, sondern der Tondichter macht die Trias, den Dreisatz, den Dreiklang vollständig, lässt Dichter und Denker über sich hinauswachsen und führt als ultimatives Accessoire gar eine Götterdämmerung mit sich. Bevor Wagner von Schopenhauer tief beeindruckt war, war Schopenhauer schon von der Musik so tief beeindruckt, dass er Wagner gar nicht mehr brauchte.

Wir aber wollen keinesfalls auf Wagner verzichten, und sei’s nur für folgendes Bonmot zu Sprache und Musik: Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen… Aber eine Wagneroper ist immer noch lang genug, um ein bisschen Librettodeutsch zu verstehen.

PS: Am 7. Dezember 2018 (21.45 Uhr) überträgt Arte die traditionelle Saisoneröffnungspremiere aus der Scala di Milano. Gegeben wird Giuseppe Verdis fulminante Frühoper «Attila», ein Ausbund an zündender Dramatik und brillantestem Belcanto.