Wann hört der Sommer auf?

In der Oberstufe haben wir jeweils das ganze Jahr lang auf die Sommerferien gewartet. Herbst, Winter, Frühling. Die letzten Schultage davor haben sich immer leer angefühlt – die Zeugnisse ausgestellt, die Pulte leergeräumt, die Rucksäcke leicht, wir in den Gängen, nervös vor Antizipation. Oft haben wir in der letzten Schulstunde dann im Kreis erzählt, wohin wir fahren, mit den Familien, was mir machen, mit der Zeit, den vier oder fünf freien Wochen. Rundherum: Ägypten, Griechenland, Nordamerika, mit dem Flugzeug an die Côte d’Azur, Kroatien–Kreta–Korsika. Mit 13 stand ich vor Fernweh in Flammen – wir fahren nirgendwohin, wieder nicht, weil hier ist es ja auch schön, weil wir haben keine Zeit, können den Bauernhof nicht ohne Aufsicht lassen. Tut mir leid. Ich schick dir auch eine Karte, ja? Und schöne Ferien, schöne Ferien noch, bis bald, bis in 20 Tagen, 30. Zu Hause habe ich dann meine Schuhe ausgezogen, jeweils, den Rucksack geleert, auf den Monat vor mir geschaut und ihn hohl gesehen. Ein Loch. Im Sommer war ich aus leeren Vormittagen gemacht, bestand aus dem rot-schwarzen Muster hinter meinen Augenlidern. Tagsüber las ich Fantasy und Sci-Fi, Dystopiege-schichten, abends schlief ich früh, dazwischen war ich traurig, sehnte mich nach dem ersten Schultag und fürchtete ihn gleichzeitig. Manchmal kamen sie tatsächlich, die versprochenen Postkarten, die Sonnenuntergänge, «Hallo Ronja wie geht es dir mir geht es gut hier ist es sehr schön und sehr warm regnet es bei euch LG see you soon.» Ich dachte selten an meine Klasse, an den Sandstränden der Welt verteilt, hatte keine Pläne, mit wem auch, keine Ziele, wohin auch. Die Luft im August war feucht und klebrig und ich atmete sie so, wie ich Brot schnitt, das Messer zu gross für meine kleinen Hände und die Stücke unregelmässig-halb. Wir wussten nie, welcher Wochentag gerade war in den Ferien, welches Da-tum, welche Uhrzeit, hätten im Blick zurück nicht sagen können, was wir wann gemacht haben, in welcher Reihenfolge die Dinge passiert sind, strukturlos, orientierungslos. Während im Schulalltag jeweils eine Stunde auf die nächste folgte, wir in den Pausen zurück und nach vorne geblickt haben und am Ende des Tages etwas geschafft hatten, waren der Juli und der August immer verschwommen für mich. Die Hitze machte alles gleich. Ein träge-stumpfes, sommerstaubiges Warte-Gefühl.

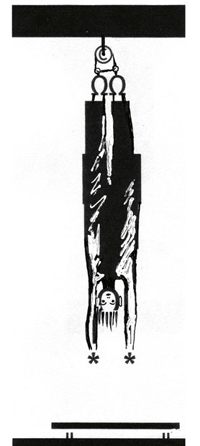

Das Ende der Welt fühlt sich an wie die Sommerferien in der achten Klasse. Die Pandemie fühlt sich an wie die Sommerferien in der achten Klasse, das langsame Auf und Ab und Ab der Wirtschaft, der Klimawandel, die nächste Krise und die übernächste, sich überschneidend, übertrumpfend, übertrumpfend. Es wird immer heisser. Ich sehe in die Zu-kunft und sehe sie leer und unklar, hoffe auf Veränderung, wünsche mir den einen Tag wie damals den Schulanfang, den Fall, den Knall, die Wende, habe Angst davor und Angst davor, für immer in den Ferien zu bleiben. Ich gehe zu Hause im Kreis, eingesperrt in meiner Burg, Europa, die Festung, die Schweiz, ein Märchenschloss. Wenn ich an meine Mitmenschen denke, sind sie Schemen, distanziert, klein und verschwommen, in der Ferne hinter den Mauern verstreut: die Leichen im Burggraben, die Leichen unter den Polizist*innenstiefeln, streikend, protestierend, im Stacheldraht. «Hallo Ronja wie geht es dir allen geht es schlecht es ist Krieg und zu heiss hoffentlich regnet es bald LG see you soon.» Die Tageszeitung liest sich jetzt wie ein Actionroman, wieder eine Rebellion, wieder eine scheinbar unlösbare Aufgabe, die wir zu lösen haben, wieder Mittwoch, wieder Rekordtemperaturen, dazwischen bin ich wütend. Das Gefühl von damals, bis zur Unendlichkeit gestreckt. Wir warten.

Wann hört der Sommer auf?