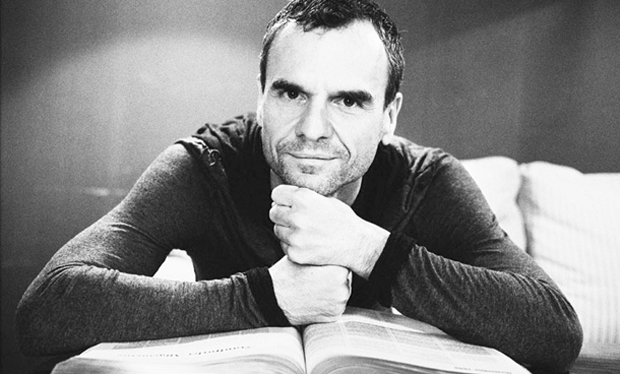

«Geist ist geil!»

Den eigenen Erfolg, so der Schriftsteller, Philosoph, Performer und (noch) Lehrer Christian Uetz, gelte es zu überwinden. Als Schreibender hält er es daher eher mit Geist und Schönheit. Wer sich vor allem um Erkenntnis bemühe, so Uetz, habe auch mit der Nacktheit weniger Probleme.

Herr Uetz, in medias res: wenn man Sie während Ihrer Lesungen beobachtet, schwitzend, gestikulierend, hochkonzentriert und mit direktem Draht zum Publikum, hat man nicht den Eindruck, als hätten Sie immer Schriftsteller werden wollen.

Nein? Was denn?

Kabarettist, vielleicht Musiker? Als Saxophonist könnten wir Sie uns sehr gut vorstellen.

Tatsache? (lacht) Nun ja, mit 18 wollte ich tatsächlich Musiker werden. Ich habe lange Querflöte gespielt. Am Lehrerseminar hat mein Lehrer gesagt, ich müsse unbedingt Flötist werden, ich sei herausragend. Doch beim Vorkurs am Konservatorium Winterthur hat der Professor gesagt, ich sei zwar sehr engagiert, werde aber immer mittelmässig bleiben. Da habe ich mich entschieden, Philosophie zu studieren.

Wieso das?

Der entscheidende Schritt war, als ich mit 18 anfing, Nietzsches Also sprach Zarathustra zu lesen. Da bin ich nicht richtig reingekommen, und ich wollte das besser verstehen. Mit 20, nach dem Lehrerseminar, habe ich nochmals angefangen und zugleich auch Heideggers Sein und Zeit gelesen. Das war wie eine Bombe. Ich merkte, was für ein Wahnsinn es ist, dass wir überhaupt existieren. Allerdings habe ich an der Universität keinen Abschluss gemacht. Der Wunsch, von da an meine Erkenntnisse aufzuschreiben, ist aber geblieben. Erkennen durch Schreiben, Schreiben durch Erkennen! Nach der Lektüre des Zarathustra und von Sein und Zeit habe ich in einem halben Jahr einen Gedichtband geschrieben. Ich bot ihn vier Verlagen an und bekam vier Absagen. Danach habe ich sieben Jahre lang niemandem mehr etwas gezeigt.

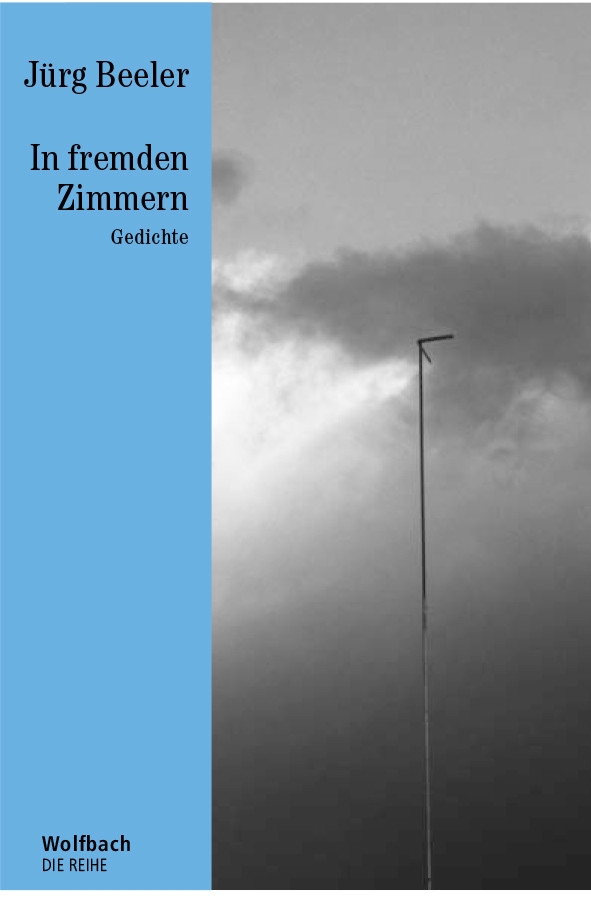

Mittlerweile sind zwei Gedichtbände bei Suhrkamp und zwei Romane bei Secession erschienen, die von der Kritik sehr positiv aufgenommen wurden. Verstehen Ihre Leser Ihre – sagen wir – philosophisch imprägnierten Texte wirklich – oder brauchen Sie zum Genuss von «Sunderwarumbe», Ihrem neuen Roman, nicht vielleicht doch philosophische Lexika – oder doch zumindest Ihre weithin bekannte Lesungsperformance?

Es ist immer noch so, dass meine Performances den Zugang zu meinen Texten stark fördern. Was nun aber den Sunderwarumbe im Speziellen angeht: Niemand hat mir bisher gesagt, er könne gar nichts damit anfangen. Ich glaube vielmehr, dass er eine Art Schlüsselbuch für meine früheren Werke ist. Wer es gelesen hat, findet viel leichter einen Zugang zu den früheren Werken, etwa zu Nur Du, und nur Ich.

Ihre Philopoesie kommt streckenweise fast ohne klassische Handlung aus. Ist der Roman überhaupt die richtige Form für Ihre Ideen?

Man wird sich definitorisch darauf einigen können, dass auch im modernen Roman stets eine Geschichte erzählt wird, was ja hier der Fall ist. Dass das Manuskript aber als «Roman» erschien, war zunächst gar nicht meine Idee. Ich habe es ein «Requiem» genannt, mein cleverer Verleger meinte aber, als «Roman» verkaufe es sich eben besser. (lacht) Auch dass «Schweizer Requiem» auf dem Cover steht, verdanke ich ihm. Ich wäre da nie draufgekommen, habe aber zugestanden, dass es ja letztlich schon sehr schweizerisch daherkommt, wenn ein Bauernbub versucht, der Welt ein philosophisches Licht aufzusetzen, und feststellt, dass das eine ständige Träumerei und Donquichotterie ist!

Der Kniff Ihres ersten «Romans» bestand unter anderem darin, die eigentliche Geschichte aus der überbordenden Poesie herauszulesen…

… und das ist nun bei Sunderwarumbe etwas weniger aufwendig, hier wird offensichtlicher ein Plot, eine Geschichte im klassischen Sinn erzählt. Eine Lebensgeschichte sogar, die einer Männerfreundschaft. Ich habe sie ja ganz bewusst so komponiert: Das Bruchstückhafte der Tagebuchform erinnert an Notizen von Ludwig Hohl, aber die Erzählform, die die Handlung vorantreibt, bricht auch immer wieder gerade dort herein. Beide Seiten des Requiems sind ineinander verwoben. Das erzeugt Spannung durch krasse stilistische Brüche – inhaltlich sind aber die beiden Welten eng miteinander verwoben. Ein Freund hat mir gesagt, die drei, vier Seiten über Kant habe er überblättert. (lacht) Ich kann Ihnen verraten: Beim nächsten Roman, ich sitze gerade daran, erzähle ich fast nur noch, doziere kaum mehr. Er wird also der klassischen Definition etwas gerechter.

Können Sie es sich denn als Schriftsteller erlauben, dass geschätzte 80 Prozent der Buchhandlungsbesucher schon den Titel des Werks nicht verstehen?

Das regt die Neugier, finden Sie nicht?

Nicht zwangsweise.

Ich hoffe, dass er die Neugier der Leser weckt. Der Titel stammt ja auch nicht von mir, sondern von Meister Eckhart: «So wirt der sun in uns geborn: daz wir sin sunder warumbe.» Bedeutet in etwa: Jedes Warum fragt nach Gott, doch erst wenn sich alles Fragen vor lauter Fragen auflöst, leben wir zwecklos und frei wie Gott. Das ist so treffend für das Buch, dass ich mich entschloss, «Sunderwarumbe» als Titel zu wählen.

Lassen Sie uns auch hier wieder Coach spielen: Ihre philosophische Vermittlungsarbeit, die schon im Titel angelegt ist, stünde dem philosophischen Seminar gut an. Warum dozieren Sie nicht?

Wissen Sie, mit 20 war ich toll von Heidegger. Bei meinen Vorträgen ist es den Leuten kalt den Rücken runtergelaufen! Professor Lübbe, bei dem ich studierte, sagte, er sähe einen Nazi vor sich, mit dieser Entschlossenheit, wie ich da Heidegger referiere. Aber Heidegger hat bei allen Abgründen eine extreme Orientierung auf die Sprache, auf die Tatsache, dass wir uns nur von der Sprache her überhaupt verstehen. Und lange hat er mir Kraft gegeben. Ich wusste, warum ich so schreibe, ich hatte in Heidegger einen Lehrer. Später habe ich es nicht mehr ertragen, diese verdammte Heideggerei. Ich merkte, dass ich mit einem dauerhaften Engagement an der Universität etwas in mir nicht treu wäre, das sagt, ich muss immer schräg stehen. Es ist mir wichtig, immer gegenüber dem «Nur-Funktionieren» im Leben, in der Gesellschaft quer zu stehen, einen Widerstand zu haben und nicht von diesem Betrieb abhängig zu werden.

Es wird nebenan, im Deutschen Seminar, stets gern über angebliche Unterschiede von Schweizer und deutscher Literatur diskutiert. Sie kommen aus dem grenznahen Thurgau: Wo liegen die Grenzen zwischen beiden Literaturen?

Das Geographische, die Tatsache, dass man in einem bestimmten Land sich befindet, beeinflusst das Schreiben. Es gibt viele Deutsche, die sagen, sie könnten erkennen, dass meine Literatur in der Schweiz geschrieben werde – da brauche es immer Berge rundherum und so. Kurz, sie behaupten, Schweizer Texte seien eher erratische, monolithische Texte. Ich würde meine Texte aber nicht als in diesem Sinne spezifisch schweizerisch bezeichnen. Was aber vielleicht gegenwärtig einen Unterschied zwischen beiden Literaturen macht: in Deutschland gibt es derzeit einen stärkeren Druck, politisch zu schreiben, während wir in der Schweiz poetisch in der Gegend herumträumen – wahrscheinlich weil wir zu viel Geld haben.

Konkreter?

Wir haben 200 Jahre lang keinen Krieg mehr gehabt, glauben, alles sei stabil und schon ganz gut so. Wir haben dabei stets, in guten wie in schlechten Zeiten, von den äusseren Umständen profitiert. Und zwar alle hier in diesem Land! Erst jetzt, als es politisch und wirtschaftlich an allen Ecken und Enden brennt, sehen wir ein, dass es eine Illusion ist, zu glauben, das Glück sei nicht nur voreilig. Das betrifft auch die Schriftsteller in diesem Land – sie haben Jahrzehnte von der Glückssituation der Schweiz profitiert. Auch Frisch und Co. hatten nach dem Zweiten Weltkrieg zum materiellen auch das ideelle Privileg, mit einer vermeintlich weissen Weste, also als glaubwürdige moralische Instanz, auftreten zu können! Sie waren die deutschsprachigen Sprachhörner der Moral, weil in Deutschland alle Hörner verstummt waren.

Heute spielen die Schweizer diese Sonderrolle nicht mehr. Sie sind zu situiert, meinen Sie?

Wir alle sind das.

Sie auch?

Aber ja doch. Der Beweis: ich unterrichte seit ein paar Monaten Englisch an einer Primarschule in Eglisau, um über die Runden zu kommen.

Wollten Sie nicht eben noch Ihre Wachsamkeit vor die Sicherheit des Broterwerbs stellen? Sie widersprechen sich.

Nein, denn mit dem Brotjob höre ich im Februar schon wieder auf. Einen Versuch war es wert, ich habe aber beschlossen: Es steht mir besser an unterzugehen, als mir die Existenz zu sichern. Ich bin alt genug, um das sagen zu dürfen. Ich weiss, dass ich völlig unabhängig vom Erfolg meinen Weg gehe. Mein Erfolg will ja gerade überwunden werden! Ich will nicht um des finanziellen oder irgendwie gearteten Erfolgs willen schreiben, sondern um des Erkennens. Oder: um einer mich manchmal übersteigenden Schönheit willen.

Machen Sie es sich selbst aber so nicht unglaublich schwer? Gibt es in Ihrem Leben keinen Drang danach, fest im Sattel zu sitzen?

Nein. Das alles kommt aus meiner Obsession für die Existenz. Aus mir heraus ist Poesie, Performance, Reflexion und Erzählen möglich. Wieso sollte ich diese Anlagen nicht ausleben?

Weil es auszehrt und sich – Ihren Angaben zufolge – nicht im landläufigen Sinne «rechnet»?

Nein. Es zehrt mich nicht aus, ich habe Passion für all diese Dinge. Ich ziehe immer neue Energie aus der Nichtexistenz Gottes.

Das ist nun wieder ein ganz neues philosophisches Fass. Wollen wir das auch noch aufmachen?

Ja! Zu gerne! Das ist ja der Kern der Sache: Wir alle zwingen Gott zur Präsenz, obwohl es ihn nicht gibt. Wenn wir mit Gott ringen, hat er keine Chance, sich uns nicht zu zeigen. Das ist unsere Menschensache, eine Glaubenssache. Was uns Menschen von einem Programm, einem Schema abhebt, ist gerade das Atmen dessen, was es nicht gibt. Wir sind immer auf der Suche, wollen das Heilige. Obwohl die Realität dieses Heilige gar nicht braucht.

«Auf der Suche» sind auch die beiden Protagonisten Ihres neuen Romans. Sie machen keinen Hehl daraus, dass «Sunderwarumbe» stark biographisch gefärbt ist: Georg, das sind Sie, der philosophiebegeisterte Schüler und der spät zündende Frauenheld – und gleichzeitig das Objekt der Begierde seines frustrierten, homosexuellen Lehrers und Onkels.

Richtig. Mich hat diese gegenseitige Begeisterung zwischen Schüler und Mentor interessiert, die eigentlich, also tatsächlich, eine sofortige Verliebtheit war. Der zwanzigjährige Georg, der sich in den 65jährigen, so weisen und liebenswürdigen Verwandten sofort verliebt. Allerdings anders als jener in den Georg, so dann seitens des Mentors auch die Homosexualität eine Rolle spielt. Das, so viel sei verraten, weiss der Junge lange nicht. Die Art und Weise aber, wie sich in der Begegnung und im Gespräch alles erotisch auflädt, ist für mich absolut zentral gewesen – obwohl ich nicht homosexuell bin. Das Miteinanderdenken war für den Jungen, für mich, wie ein Blitzschlag. Ein Augenöffner! Das hat uns fundamental aus dem Vorsichhinleben herausgehoben.

Konkreter? Was haben Georg und Christian von ihrem philosophierenden Onkel gelernt?

Georg wie Christian lernten: Eros und Erkennen gehören zusammen. Wer sich exzessiv um seinen Geist kümmert, wird gleichzeitig umso obsessiver im Sexuellen. Und vielleicht auch obszöner und perverser. Einfach weil der Alltag, das Simple, das Funktionieren nicht mehr entscheidend ist. Der sprachverliebte Mensch, wenn ich das so sagen darf, switcht vielleicht leichter ins Nackte. Oder noch kürzer: Geist ist geil! (lacht)

Da haben Sie, pardon, ganz schön die literarischen Hosen heruntergelassen.

Ach je, nein. Das mache ich ja seit zwanzig Jahren. Da kann ich nicht mehr nackter werden. Mittlerweile schützt mich die Nacktheit beinahe wieder.

Wir erinnern Sie: Georg fährt nach Konstanz ins Bordell, um sich selbst seine Sterblichkeit zu bestätigen.

Obwohl der Besuch im Bordell als solcher damals natürlich schon peinlich war: In diesem Fall wird die Nacktheit wieder eine Anmut, hoffe ich. Wenn man sich der Nacktheit dergestalt aussetzt, ist sie nicht mehr peinlich, sondern durch die literarisierte Peinlichkeit wieder ehrlich und anmutig. Ich hatte immer ein stolzes Vertrauen darauf, dass meine Literatur derartige Blickwinkeländerungen zum Ausdruck bringen kann. Meine Literatur soll öffnen, vielleicht erleichtern – indem der Leser erkennt, dass seine Probleme und Peinlichkeiten durchaus nicht absurd oder krank sind. Wenn das passiert, gesellt sich zu meiner Biographie die des Lesers. Und diese Kombination schafft dann eine Art Erwachen. Ein Erwachen dahingehend, dass jemand für sie ausgesprochen hat, was sie gern für sich behalten. Es ist vielleicht gerade meine Sache, solche Dinge, die das Schamgefühl gern unterbindet, zum Ausdruck zu bringen.

Sie würzen diese heiklen Passagen gern mit der nötigen Prise Humor. Manchmal möchte man ob Ihrer – teils fast albernen – Formulierungen mit der Zunge schnalzen.

Oh, danke sehr! Ich glaube, gerade weil ich als Flötist viele moderne, zum Teil sehr abstrakte Werke gespielt habe, konnte ich ein Gehör dafür entwickeln, dass auch Sprache nicht einfach Sprache ist, sondern ganz andere Abgründe hat. Daher kamen vor allem in meinen früheren Werken diese irrwitzigen Verfremdungen, was irgendwann zwanghaft wurde. Ich konnte nicht mehr normal zuhören, sondern hörte immer andere Worte in den Worten anklingen. Jeden normalen Satz fand ich unerträglich. Ich hatte das Gefühl, nur durch diese Einsprengsel hätten meine Texte noch eine ganz eigene Spannung, alles andere wäre banal.

Böse ausgedrückt: Sie kalauern gern?

Ich kalauerte, ja. Vereinzelt gibt es das immer noch, aber ich bin schon… seriöser geworden, setze den Humor gezielter, dosierter ein. Damals, vor 15 Jahren, als ich so krass diese Mehrfachbedeutungen und Verfremdungen ausprobierte, war das noch neu und in der Werbung noch nicht so präsent wie heute, wo wir «Hakle-luja» und was weiss ich alles haben. Die Werbetexter haben mir das nachgemacht. (lacht)